公開日:(最終更新日:)

ロボットケーブルの種類と特長を解説!可動用・固定用ケーブルの違いとは

工場で活躍するロボット。実はその動きを支えているのは、「ロボットケーブル」と呼ばれる特殊なケーブルです。ロボットアームの関節やセンサーなどに電力を供給し、正確な動作を可能にしています。

この記事では、ロボットケーブルの構造や種類、規格など、基本的な知識を解説していきます。ロボットの動きを陰ながら支える、ロボットケーブルの世界をのぞいてみましょう。

ロボットケーブルとは

ロボットケーブルは、産業用ロボットをはじめとするFA機器の可動部などに使用されるケーブルです。動作するたびに発生する曲げ負荷や捻じれ負荷に耐え、長期間にわたって電力や信号を安定供給できる点が重要になります。

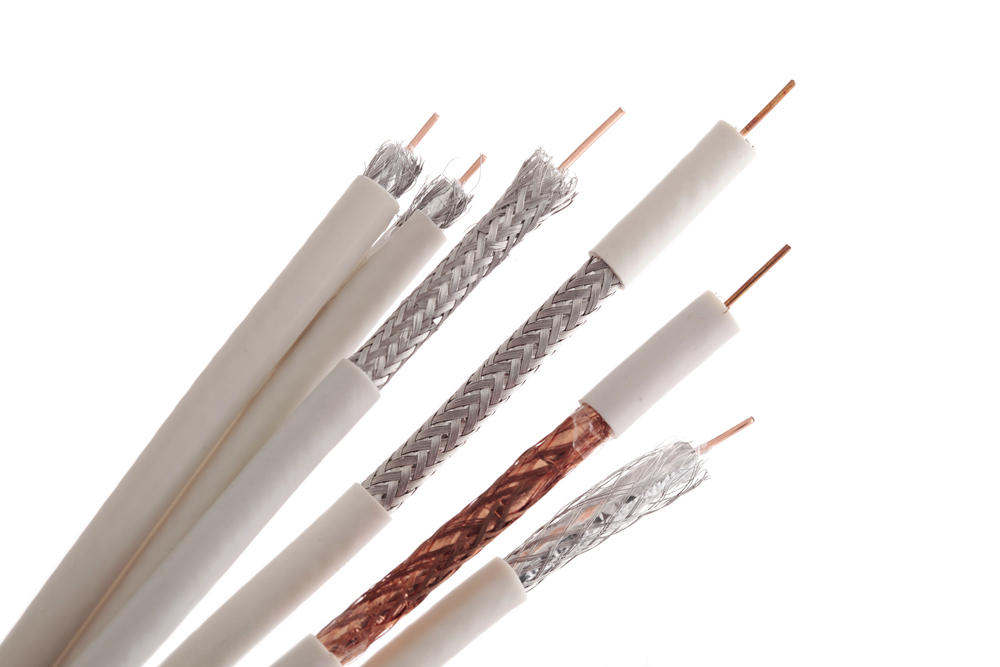

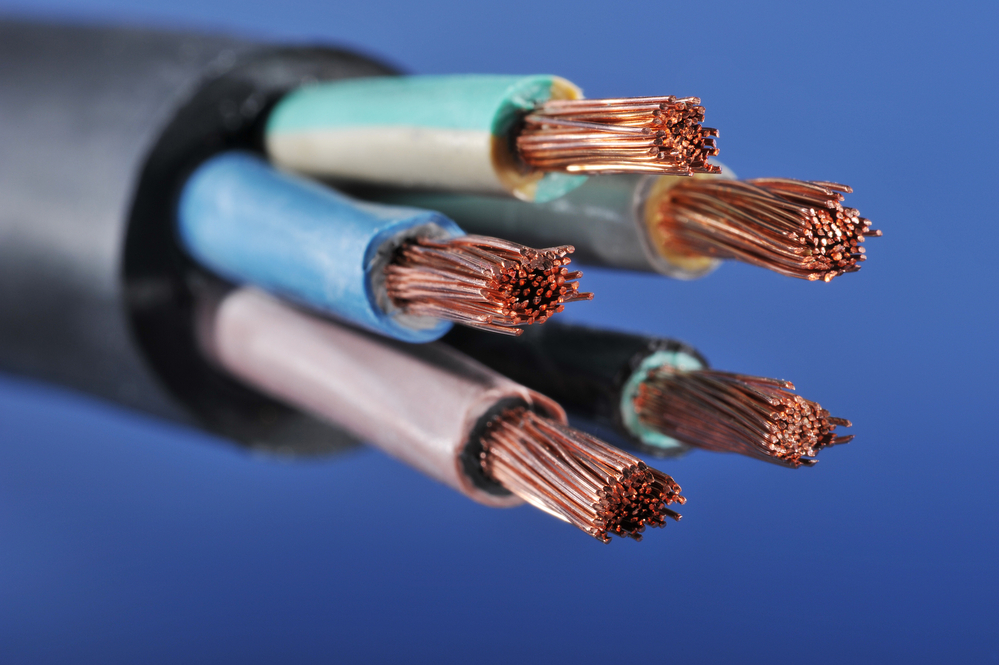

一般的なケーブルと比較すると、導体部分に細い素線を複数撚り合わせて曲げに強くし、絶縁体や外被の素材を厳選して耐油性と耐熱性を高めているのが特徴です。

さらに、通信障害を避けるためにシールド構造がしっかりと施されるケースも多く、厳しい工場の現場でもノイズの影響の最小化が可能です。これらの設計によって、断線リスクが大幅に抑えられ、稼働停止による損失を最小限にとどめられる仕組みが生まれます。

また、ロボットケーブルは耐摩耗性や可動寿命も重視されるため、一般の電線よりも厳しい試験基準を満たすことが求められる傾向があります。海外への輸出も考慮して、各種国際規格に適合する製品が増えており、安全面や品質管理の徹底が図られています。

こうした背景があってこそ、産業用ロボットの高度化が進む現代において、ロボットケーブルは重要な役割を担う存在です。

単なる電気伝送路ではなく、ロボットの心臓部へエネルギーや指令を届ける命綱のようなものと考えると、その重要性がより実感できるでしょう。

ロボットケーブルの構造

ロボットケーブルは、可動部分での複雑な動作に対応するため、一般的な配線ケーブルよりも構造が精密かつ頑丈に作られています。

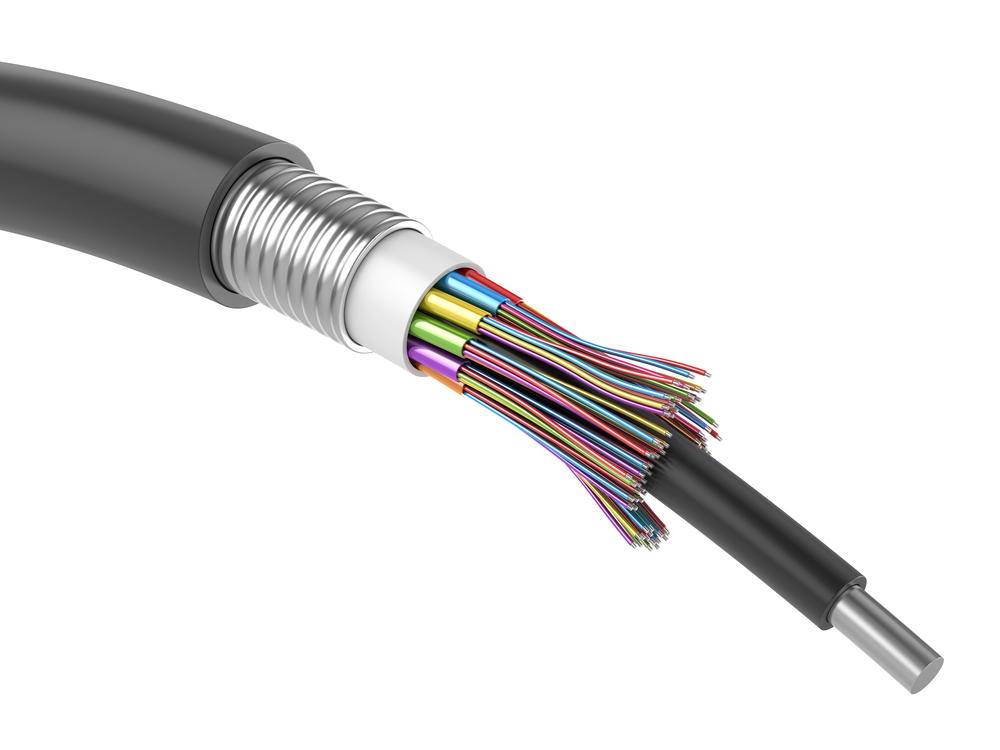

ロボットケーブルは、導体・絶縁体・シールド・シースの4つの要素が互いを補完し合い、機械的なストレスや外部環境からの影響を最小限に抑えています。

- 導体

- 絶縁体

- シールド

- シース

それぞれについて詳しく解説します。

導体

導体は、電気を流すための金属部分で、一般的に細い銅線が複数本撚り合わさっています。

ロボットケーブルでは、耐屈曲性を高めるために、最適な直径・ピッチ長とピッチ方向で撚り合わせています。

一般に線径が細いほど柔軟性は上がりますが、一方で銅線自体の強度や抵抗値も考慮しなければなりません。そのため、撚りピッチや素線の最適な組み合わせが、製品開発で大きな課題となります。

直径が小さい素線を多く用いることで、繰り返し曲げによる金属疲労を分散させ、断線の発生を抑える効果があります。また、導体が過度の熱を帯びないように、電流の容量と周囲温度の管理も重要です。

ロボットの作業環境が高温になりがちなケースでは、温度上昇に対応できるよう導体断面積に余裕を持たせて設計することがあります。こうした工夫により、長期稼働時のトラブルを軽減し、生産ラインの安定動作につなげます。

さらに、導体の表面処理やめっき加工を行うことで、酸化や腐食による性能劣化を防ぎ、ロボットが停止するリスクを減らすことも可能です。

絶縁体

絶縁体は、導体間の接触を防ぎ、電気的な短絡や漏電が起こらないよう保護する層です。同時に、可動部が大きく動いても固着しない性質が必要で、ロボットケーブルの寿命を左右するといえます。

熱可塑性エラストマー(TPE)や塩化ビニル(PVC)などが一般的ですが、使用環境に合わせてフッ素樹脂などの高性能素材を採用するケースもあります。これらの素材はいずれも柔軟で破れにくく、高い絶縁性を保ちつつ、ケーブル内部での摩擦を最小限に抑えられるのが特徴です。

例えば、耐油性や耐薬品性を高めたい場合は、化学的に安定した樹脂を選び、配合を工夫して硬度を最適化することが重要になります。さらに、繰り返し動作による熱や外部からの衝撃にも耐えられる設計が求められ、実地の屈曲試験を何度も行うメーカーもあります。

こうして選び抜かれた素材や製造工程によって、長時間の稼働でも絶縁性能が落ちにくいロボットケーブルが出来上がるのです。

シールド

シールドは、外部ノイズや電磁波の干渉を抑えるための保護層です。高速通信や精密な制御が求められる場面では、通信障害を防ぐ上で欠かせない要素といえます。

特に、高精度な制御が求められる産業ロボットでは、微小な信号が乱れると精度低下につながるおそれがあります。

そこで、金属製の編組やアルミ箔などを用いたシールド層をケーブル内に配置し、電子ノイズの影響を低減させます。

シース

シースは、ケーブルの最外層を覆い、絶縁体やシールドを物理的に保護するのが役割です。

シースが剥離すると内部構造が露出し、断線やショートにつながりかねません。

そこで、ケーブルが動いても表面に余計な力が集中しにくいよう、滑らかな仕上げを施している製品が多いです。

ロボットアームの稼働範囲が広い場合や、複数のケーブル同士が干渉する環境では、シースの表面抵抗を考慮して被膜がこすれにくくなるような工夫をする場合もあります。

ロボットケーブルの特長

ロボットケーブルは一般的なケーブルと比較して、以下のような特長があります。

- 耐屈曲性:ロボットアームなどの可動部で使用されるため、繰り返し曲げられることによる断線に強い

- 耐捻回性:ロボットの回転動作などによるケーブルのねじれに強い

- 耐久性:高速・高加速・高頻度の動作に耐えることが可能

- 耐環境性:使用環境に応じて、耐熱性、耐油性、耐薬品性などを兼ね備える

これらの特長により、ロボットケーブルは過酷な環境下でも安定した動作を保証できます。特に、工場の生産ラインでは、機器の停止が大きな損害につながる可能性があるため、ロボットケーブルの耐久性と信頼性は非常に重要です。

そのため、多くの工場でコストパフォーマンスを重視しながらも、長寿命の高品質ケーブルを積極的に選定する傾向があります。

こうした背景によって、ロボットケーブルは産業自動化の要となり、最新技術を取り入れた製品の開発競争が続いています。

ロボットケーブルの規格

ロボットケーブルには安全性や品質を示すために、さまざまな規格・認証が存在します。国内向けではJIS規格が広く使われ、海外輸出時にはUL規格への適合が重視されます。

- JIS規格

- UL規格

いずれも製品の設計や試験方法が厳しく定められており、認証を取得することで信頼性が高まります。今回は2つの規格について詳しく解説します。

JIS規格

JIS規格は、日本の産業界で長く使われてきた品質や試験方法を定める基準です。

電線分野ではJIS C 3005やJIS C 3521などが代表的で、これに準拠した試験をクリアした製品はJISマークを付与されます。

ロボットケーブルもまた、絶縁性能や耐久性、屈曲性などの観点から評価されるため、JISマークを取得していれば、国内ユーザーにとって安心感があるでしょう。

さらに、JISの規格改正に合わせて評価基準が更新されることがあり、メーカーは常に最新の要件を満たすように努力しています。

UL規格

UL規格は、アメリカの安全規格で、Underwriters Laboratories Inc. が制定しています。海外に輸出する際には、UL規格のほうが一般的です。

ロボットケーブルを含む多くの電気製品に対して、燃焼試験や絶縁耐力など多角的な検査が行われ、合格した製品がULリステッドなどの認証を得ます。

UL規格には、「ULレコグナイズド」と「ULリステッド」の2種類があります。

ロボットケーブルの場合、使用用途が明確化されているため、「ULリステッド」認証となります。

さらに、用途別に、MTW(Machine Tool Wire)、TC(Tray Cable)、CMX(Communication wires and cables)などの認証に分けられます。

ロボットケーブルの種類

ロボットケーブルには、用途に応じて特徴が異なる複数のタイプがあります。大まかに分けると、頻繁に動く場所で使う可動用ケーブルと、ほとんど動かない部分に使う固定用ケーブルの2種類です。

以下では、それぞれの構造や使い方を分かりやすく解説します。

- 可動用ケーブル

- 固定用ケーブル

これらを適切に使い分けることで、無駄なメンテナンスや交換を減らし、稼働効率を上げることができます。

可動用ケーブル

可動用ケーブルは、ロボットアームやケーブルベアなど、常に曲げや捻じれが加わる部分で使われます。導体に細い素線を撚り合わせ、柔軟性を高める工夫があり、高速かつ繰り返しの動作にも対応しやすいです。

例えば、銅線を細かく分割してから撚ることで、負担が集中しにくい構造を作っています。

絶縁体には、熱や油分に強い素材を選定し、ケーブル内部が固着しないような配合を行います。

外側のシースも耐摩耗性を考慮し、頻繁な動きでも亀裂や剥離を起こしにくい構造です。

加えて、ノイズを抑えるシールドを編み込んだタイプがあり、高精度な制御信号を送るのに役立ちます。

曲げ半径やストロークの長さが大きい環境ほど、この可動用ケーブルの品質が稼働率を左右します。結果として、配線交換の頻度を減らし、安定した動作を長く維持できます。

固定用ケーブル

固定用ケーブルは、ロボットの基盤や制御装置など、ほとんど動かない部分に導入します。

可動用よりも撚りのピッチがやや粗く、外被も硬めの素材を採用している点が特徴です。

工場内では、油や化学薬品などが飛散する場合があるため、絶縁体には耐油性や耐薬品性を高めた樹脂が使われます。

一方で、動作を伴わない分だけ捻じれに強い構造は必要なく、長期的な環境対策が重視されます。ケーブルが床や装置に接触する場所では、摩擦に強い材質を使うことで損傷リスクを抑えます。

外部ノイズの影響を受けやすい場合には、シールド構造を取り入れたタイプが選ばれます。

取り回しが少ないため、太く重めの導体を採用して、電力供給に余裕を持たせる事例もあります。結果として、安定した通電と長寿命を確保し、設備の信頼性を向上させます。

ロボットケーブルのシェア

ロボットケーブルの世界市場は、自動化が急速に進む現在、年々拡大しています。工場の無人化が進む先進国だけでなく、新興国での産業機器需要も増加しているためです。

国内メーカーは高品質で耐久性に優れた製品を提供することで、グローバルな評価を得ているといえます。特に、日本の製造業が得意とする細かな品質管理や耐屈曲技術は、海外のユーザーからも高い支持を受けています。

2023年の世界市場規模は約225億円で、アジア太平洋地域が2023年時点で約40%の市場シェアを占有しています。

また、海外メーカーもコストメリットを武器に参入し、用途や価格帯によって住み分けが進む状況です。通信や制御性能を重視した高付加価値タイプのケーブルでは、日本勢が依然として大きなシェアを持っています。

一方、汎用タイプの分野ではアジア圏企業の影響力が拡大し、低価格帯の需要を取り込むケースもあります。今後は、ロボットのさらなる高精度化と省エネルギー化が進み、より高機能なケーブルの需要が伸びると予想されます。

まとめ

ロボットケーブルは、工場の自動化や産業用ロボットの普及とともに、今や欠かすことのできない部品となっています。

その特殊な構造と優れた特長により、過酷な環境下でも安定した動作を保証し、工場の自動化に貢献しています。

産業用ロボットの高度化が進む中、ケーブルへの要求も日々高まっていますが、技術革新による性能アップによって対応可能な領域が拡大しているのが現状です。

こうした進化は、ロボットを活用したさらなる自動化と省力化を後押しし、多様な産業での競争力強化につながるでしょう。

そのため、ロボットケーブル市場は、ロボットの普及とIoT化の進展に伴い、今後も成長を続けると予想されます。

お問合せ

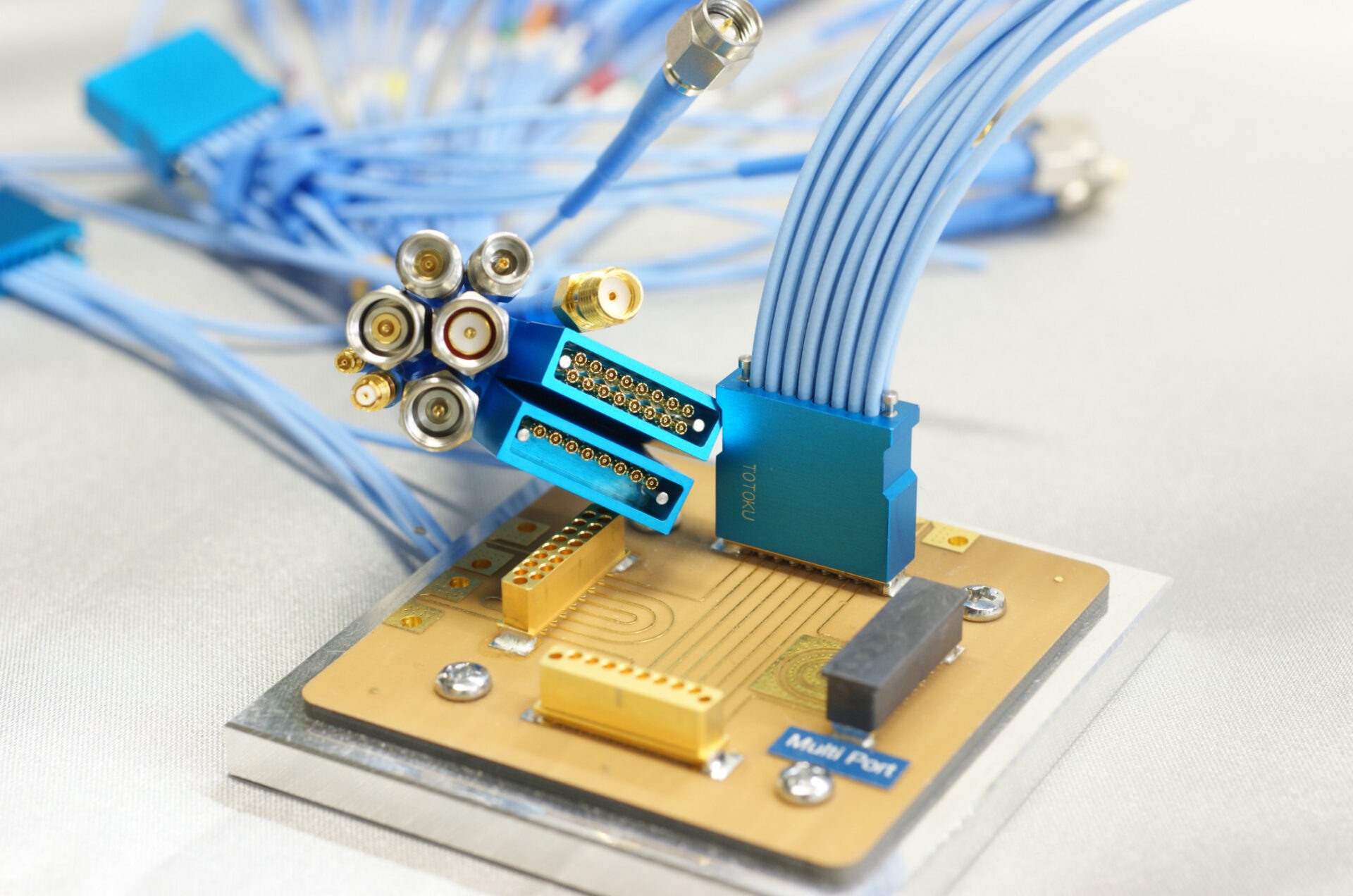

マイクロウェーブ用フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ

-

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 標準仕様

DC~145GHzまでのマイクロウェーブ帯域で使用可能な同軸ケーブルアセンブリです。※ TCF107、TCF119アセンブリは高柔軟アーマー補強タイプが標準仕様です。

Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 高柔軟アーマー仕様

耐側圧性能を高めながらも非常に柔軟な、高周波広帯域伝送(DC~145GHz)に対応した同軸ケーブルアセンブリです。Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリ狭ピッチ多極同軸コネクションシステム

プリント基板コネクタ及びケーブルコネクタにより、DC~67GHzまでの複数の同軸線を一括で接続できる多極同軸コネクタです。Wavemolle