公開日:

同軸ケーブル「3C-2V」とは?構造・用途から他規格との違いまで徹底解説

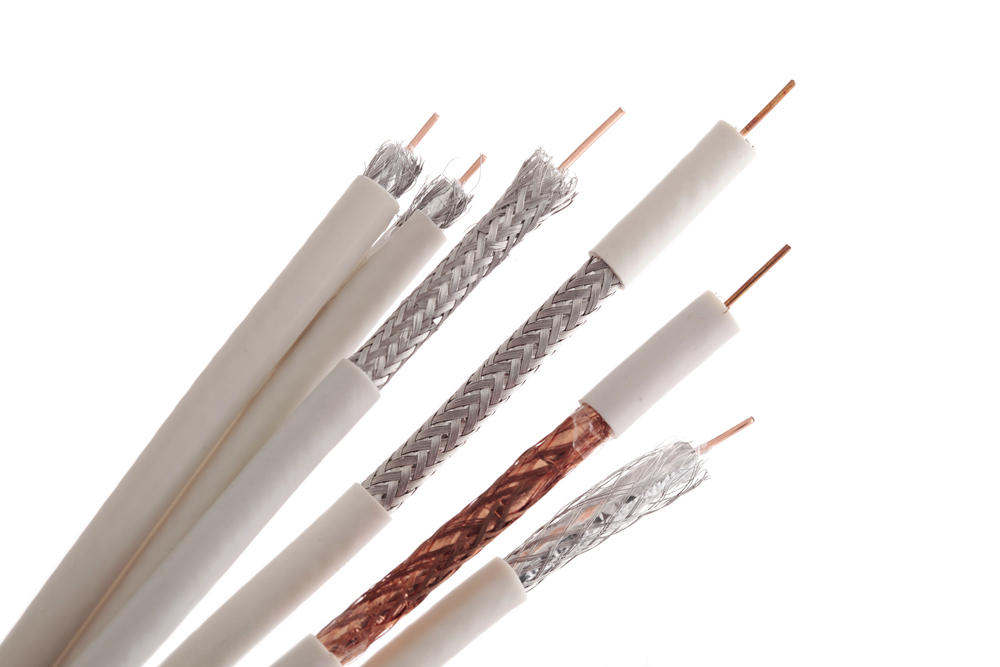

一言で同軸ケーブルといっても、「3C-2V」や「4C-FB」など、様々な規格が存在し、それぞれ特性や適した用途が異なります。

この記事では、「同軸ケーブル3C-2V」に焦点を当て、その基本的な構造や特徴から、主な用途、他の代表的な規格との違い、そして選ぶ際のメリット・デメリットまでわかりやすく解説します。

この記事を読めば、3C-2Vケーブルについての理解が深まり、用途に合った適切なケーブル選びができるようになるでしょう。

同軸ケーブル3C-2Vとは

同軸ケーブル 3C-2Vは、テレビアンテナや短距離の映像信号伝送に多く用いられる規格です。主に一般家庭のテレビ配線などで見かける機会が多く、価格の手ごろさが特徴といえます。

ここでは、3C-2Vの基本と特徴について解説します。

基本構造

同軸ケーブル 3C-2Vは、内側にある中心導体を絶縁体で包み、その周囲を外部導体が覆う構造です。中心導体は主に銅や銅合金でできており、信号を伝える重要な役割を担います。絶縁体にはポリエチレン樹脂が多く使われ、電気特性の安定と物理的な保護を兼ねています。さらに絶縁体の周りをアルミや銅の編組シールドで囲むことで、外部ノイズを抑制する仕組みです。

3C-2Vの「3C」は外径やインピーダンスなどの規格を示し、「2V」は絶縁体の材質と構造を表します。直径は5mm前後で、電波の減衰量も比較的穏やかです。インピーダンスは75Ωで統一されているため、テレビの受信機器やビデオ機器との相性が良いという特徴もあります。

芯線(中心導体)が太いケーブルほど抵抗が小さく、伝送できる距離も長くなる傾向にあります。しかし3C-2Vは家庭用の短距離配線がメイン用途のため、極端に芯線を太くせず、扱いやすさと取り回しの良さを重視した設計です。そのため屋内設置や比較的近距離への配線では十分な性能を発揮できます。

3C-2Vの特徴

最初の特徴は、コストが低めで導入しやすい点です。3C-2Vは市場で広く流通しているため安価に入手でき、住宅内の配線など初心者でも扱いやすい性質を持ちます。また、細めの外径のおかげで、壁の隙間やモール内を通しやすいことも魅力です。

次に、家庭用テレビなどの機器との相性が良い面があります。インピーダンス75Ωが基準となる映像信号向け規格なので、大幅な変換が不要です。テレビやレコーダーへの接続がシンプルにできるため、配線トラブルが起きにくい点も強みといえるでしょう。

一方、長距離の信号伝送には向きません。ケーブルが長くなると高周波成分の減衰が大きくなり、映像や音声の品質低下が顕著に現れやすくなります。数メートルから数十メートル程度の範囲であれば3C-2Vで十分カバーできますが、それ以上の距離を確保する場合は、より太い規格のケーブルを検討したほうがよいでしょう。

3C-2Vは手軽さと必要十分な性能を兼ね備えた規格として、家庭内配線の基本といえる存在です。多くの人が最初に触れる同軸ケーブルとしても位置づけられています。

同軸ケーブル3C-2Vの主な用途

同軸ケーブル 3C-2Vは、短距離で安定した映像信号を伝送するのに適した規格です。テレビアンテナから室内のテレビまでや、ビデオ機器を接続するためのAVケーブルとして、多岐にわたるシーンで使われています。

まず挙げられるのは地上デジタル放送の受信用途です。屋外アンテナを設置し、そのアンテナから壁を通してテレビ裏側の端子まで3C-2Vを配線するケースが一般的となっています。防水や耐候性に配慮しつつ屋外配線を行い、必要な箇所にコネクタを取り付ければテレビ映像を安定して受信できます。

また、録画機器とテレビをつなぐ際にも用いられます。録画用レコーダーやチューナーとテレビの間を3C-2Vケーブルで結ぶことで、高周波信号をスムーズに送ることが可能です。このケーブルが一本あれば、映像と音声が一体となった信号をトラブルなく伝送する点が大きな利点といえるでしょう。

さらに、家庭向けのケーブルインターネット回線を導入する場合にも、3C-2Vが使われることがあります。ただし、通信事業者によっては、減衰を抑えるためにより上位グレードのケーブルを指定する場合もあるため、使用前に確認しておくことが大切です。

同軸ケーブル3C-2Vと他規格の違い

同軸ケーブルには、3C-2Vのほかにも5C-2Vや4C-FB、3C-FBなど複数の規格があり、それぞれ外径や絶縁体の構造が異なるため、減衰量や耐候性に違いがあります。

ただし、5C-2Vだから常に優れているというわけではなく、コストや配線のしやすさを考慮する必要があります。

以下の表に主な違いをまとめました。

用途によって最適なケーブルを選ぶ参考にしてみてください。

| 規格 | 外径(目安) | 減衰の傾向 | 主な用途 |

| 3C-2V | 約5mm | 比較的高め | 短距離のテレビ・AV配線 |

| 5C-2V | 約7.7mm | やや低い | 中~長距離のテレビ受信配線 |

| 4C-FB | 約6mm | 低い | 衛星放送やケーブルTVなど |

| 3C-FB | 約5mm | 3C-2Vよりも低め | 家庭内配線(長めの距離)やBS対応 |

同軸ケーブル3C-2Vを選ぶメリット・デメリット

3C-2Vは一般家庭に最適なバランスを備えた同軸ケーブルですが、選択の際にはメリットだけでなくデメリットにも目を向ける必要があります。

ここでは、3C-2Vのメリットとデメリットについて解説します。

3C-2Vのメリット

3C-2Vの最大のメリットは、安価で入手しやすい点です。電子パーツショップやインターネット通販など、ほぼどこでも手軽に購入できるため、すぐに配線を始めたい人に向いています。

次に、外径が細めで取り回しが良いことも大きな長所となっています。狭い場所を通す工事が必要な場合や、壁内配線で弾力が欲しい場合は、太いケーブルよりも作業がスムーズです。また、ケーブルが硬すぎないため、曲げ加工もしやすくなっています。

インピーダンスが75Ωに統一されているため、テレビや映像機器と相性が良いことも見逃せません。一般的な地デジ放送やCATVに対応しているため、部屋内のアンテナ配線程度なら3C-2Vだけで十分まかなえるといえるでしょう。

3C-2Vのデメリット

3C-2Vのデメリットは、長距離配線や高周波帯域を使用する場合、信号の減衰が大きくなるため、画質が低下する可能性が高くなる点です。そのため、衛星放送やケーブルテレビなど、周波数の高い信号を扱う場合は、より上位グレードのケーブルを検討する必要があります。

また、3C-2Vは紫外線や水分の影響を過剰に受けないように保護チューブや防水処理を施さないと、寿命が短くなるリスクがあります。屋外への露出部分が長くなるほど、耐候性や耐久性にも注意が必要です。

太いケーブルに比べて芯線が細い分、作業中の折れやすさや断線リスクが高い点もデメリットといえるでしょう。施工の際には過度な曲げや引っ張りを避け、ケーブルに無理な力をかけないように注意を払うことが大切です。

まとめ

同軸ケーブル 3C-2Vは、家庭内のテレビ配線など短距離の映像伝送に最適な規格です。価格が安く、外径が細いため曲げやすく、一般的な地デジ放送向けには十分な性能が得られます。

一方で、高周波帯域を扱う衛星放送や長い距離の配線では減衰が大きくなるため、用途によっては4C-FBや5C-2Vなどの規格が適しています。耐候性やノイズ対策が強化されたFBケーブルを使うと、高品質な映像を安定して得られるメリットが大きくなります。

環境や目的を把握したうえで正しいケーブルを選べば、安定した映像・音声伝送が実現できます。必要な性能やコストバランスを考慮して、最適な同軸ケーブルを見つけてください。

お問合せ

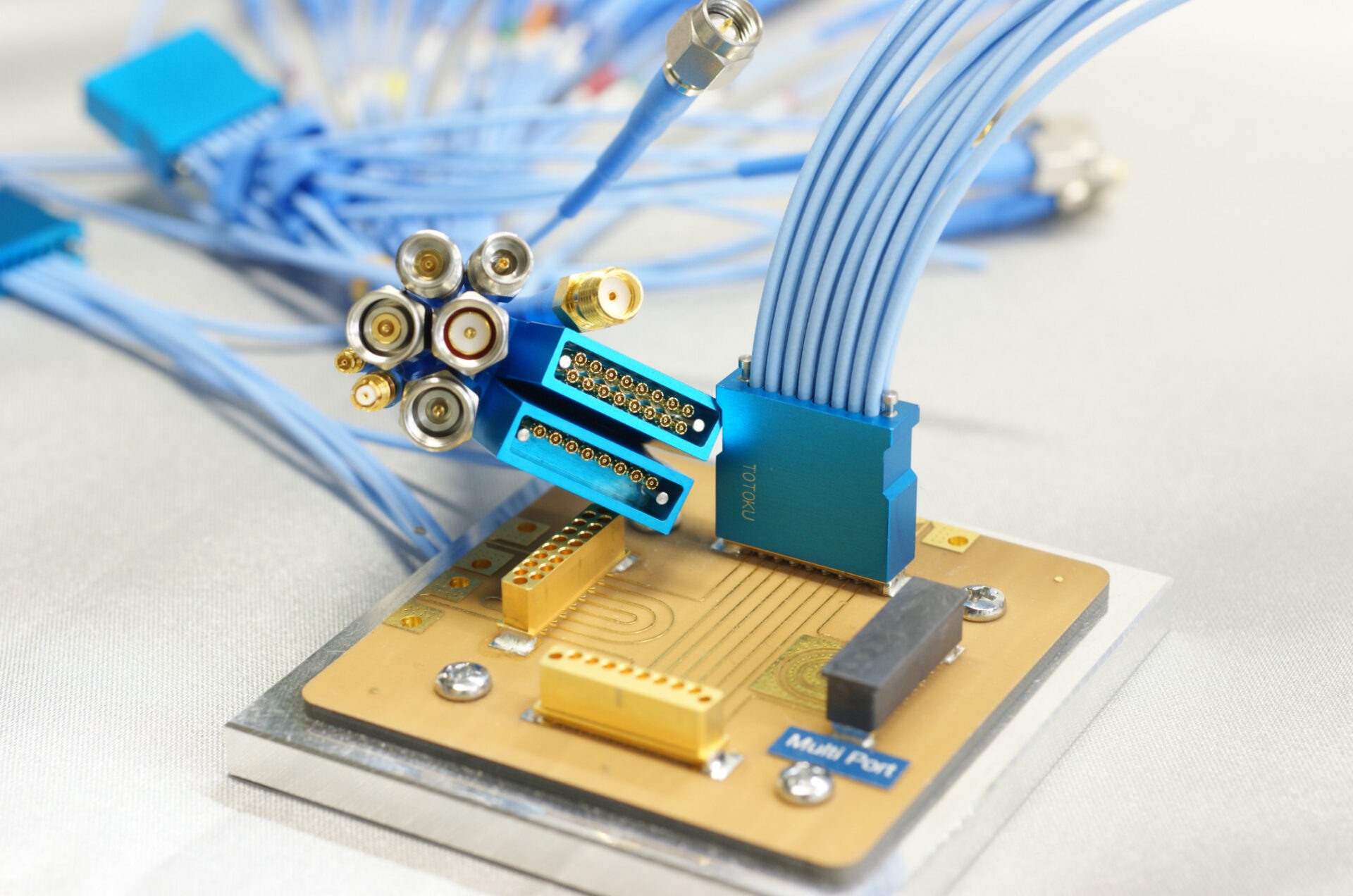

マイクロウェーブ用フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ

-

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 標準仕様

DC~145GHzまでのマイクロウェーブ帯域で使用可能な同軸ケーブルアセンブリです。※ TCF107、TCF119アセンブリは高柔軟アーマー補強タイプが標準仕様です。

Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 高柔軟アーマー仕様

耐側圧性能を高めながらも非常に柔軟な、高周波広帯域伝送(DC~145GHz)に対応した同軸ケーブルアセンブリです。Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリ狭ピッチ多極同軸コネクションシステム

プリント基板コネクタ及びケーブルコネクタにより、DC~67GHzまでの複数の同軸線を一括で接続できる多極同軸コネクタです。Wavemolle