公開日:

位相安定とは?基本から重要性、位相余裕との違いまで解説

「期待通りの性能が出ない」「原因不明のノイズが収まらない」。高周波システムにおける、こうした課題の根本原因は「位相の乱れ」の可能性が考えられます。

5G/6G通信や高精度な制御システムにおいて、性能を最大限に引き出すために避けて通れないのが「位相安定」の概念です。高周波回路や精密な制御システム、最先端の光ファイバー通信において、「システムの安定性」は性能を決定づける最も重要な要素の一つです。

本記事では「位相とは何か?」という基本はもちろん、その重要性や具体的な安定化技術、さらに混同されやすい「位相余裕」との違いに至るまで、現場で役立つ知識を網羅的に解説します。

位相の基礎知識

波の性質を理解する上で欠かせない「位相」について、その基本的な概念と重要性を解説します。

位相とは波の周期的な運動における特定の瞬間的な状態を示すものであり、簡単に言えば波の「タイミング」や「位置」を表す指標です。

この位相という概念を理解することで、複数の波が重なり合ったときに何が起こるのか、そしてなぜそれが様々な技術分野で重要になるのかが見えてきます。

この章では、以下の項目に沿って位相の基礎を解説します。

- 位相の定義

- 位相が重要な理由

位相の定義

位相とは、振動や波のような周期的な現象において、ある瞬間における状態を示す量のことです。

具体的には、波の一周期を360度(または2πラジアン)としたときに、波の山や谷、あるいはゼロ点がどの位置にあるかを示す「タイミング」や「ずれ」の指標として用いられます。

例えば、サイン波を考えるとき、波の始まりを0度とすると、最も高い山は90度、再びゼロになる点は180度、最も低い谷は270度、そして次の周期の始まりが360度となります。

もし2つの波があり、一方の波の山がもう一方の波の山と同時に現れる場合、これらの波は「同相」または「位相が合っている」と表現されます。

逆に、一方の波の山がもう一方の波の谷と同時に現れる場合、位相は180度ずれており、「逆相」の状態にあると言います。

この角度表現は電気信号・音声・光波などあらゆる波動現象に共通して使用可能です。

実際の計算では度数ではなくラジアン(2π rad を 360°に対応)を用いることが多く、微分積分による解析が滑らかに行えます。

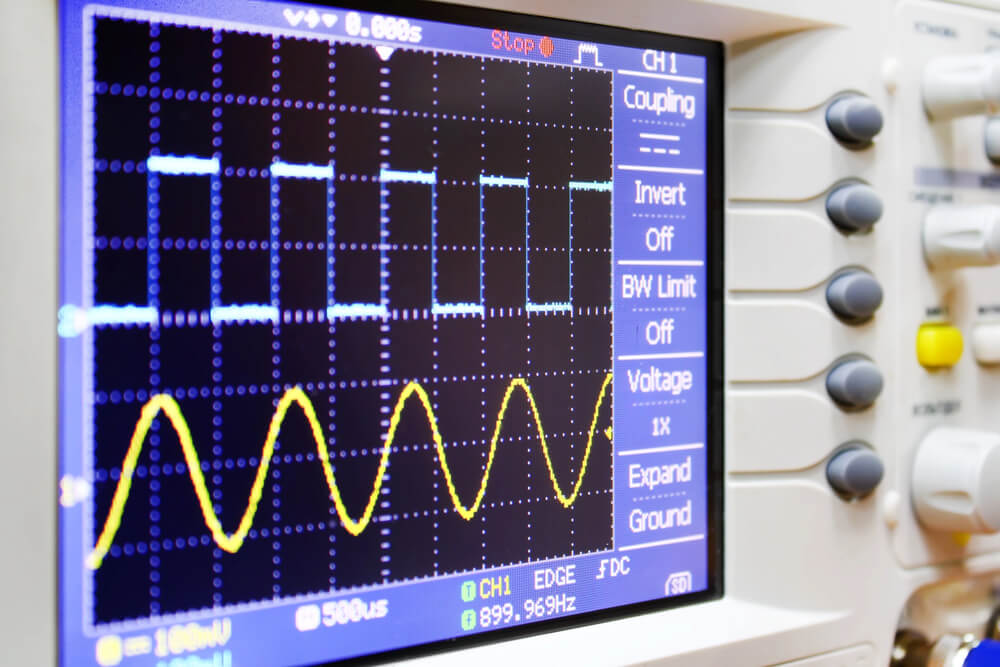

このように、位相は数学だけでなく、オシロスコープの波形同期やスピーカーの極性合わせなど、現場の調整にも欠かせない概念です。

位相が重要な理由

位相が重要である最大の理由は、複数の波が重なり合ったときの結果を決定づけるからです。

波は互いに干渉し合う性質を持っており、位相がどのようにずれているかによって、波は強め合ったり弱め合ったりします。

例えば、2つの波の位相がぴったり合っている(同相)場合、それぞれの波の山と山、谷と谷が重なり、振幅が2倍の大きな波が生まれます。

これは「建設的干渉」または「強め合いの干渉」と呼ばれ、アンテナの指向性を高める技術などに応用されています。

一方で、2つの波の位相が180度ずれている(逆相)場合、一方の波の山ともう一方の波の谷が打ち消し合い、波が消えてしまうことがあります。

これは「破壊的干渉」または「弱め合いの干渉」と呼ばれ、ノイズキャンセリングヘッドホンが周囲の騒音を消す仕組みに利用されています。

このように、通信、音響、光学など、波を扱うあらゆる分野で、意図した通りの結果を得るために位相の管理は極めて重要です。

位相安定とは

位相安定とは、信号の位相が時間的・環境的な変化によって揺らぐことなく、一定に保たれている状態、またはその性質を指します。

理想的な信号は常に規則正しい波形を維持しますが、実際のシステムでは温度変化、電気的ノイズ、部品の劣化などによって位相が変動し、システムの性能に深刻な影響を及ぼします。

例えば、GPSやレーダーなどの高精度な測定装置では、位相の揺らぎが測定誤差に直結します。また、デジタル通信では、送信側と受信側の位相がずれることで0と1の識別が困難になり、通信エラー(BERの増加)を引き起こします。

位相安定の重要性

位相安定の確保は、特に現代の高度な通信システムにおいて、その性能と効率を決定づける上で極めて重要です。

通信システムの設計・運用において、位相安定は以下の4つの要素に直結します。

- 通信品質:位相が安定していることで、誤り率が低く、クリアで高品質な通信が可能になります。

- 干渉抑制:周波数が混み合う環境でも、正確な位相制御により目的の信号を干渉波から区別できます。

- 多重化効率:5Gなどの技術では、狭い周波数間隔で多数の信号を同時に扱うため、高い位相安定性が不可欠です。

- 信頼性:外部環境の変動に強く、常に安定した性能を発揮できるシステムが構築できます。

また、位相安定性は以下のような分野で重要視されています。

- 通信:5G基地局、衛星通信、量子通信

- 計測:原子時計、干渉計、粒子加速器

- 医療:MRI、超音波診断装置

このように、位相安定は通信技術の根幹を支える要素であり、今後の高速・高密度通信の進展に伴って、その重要性はさらに高まっていくでしょう。

位相安定を実現する技術

システムの性能を最大限に引き出すために不可欠な位相安定は、様々な技術的工夫によって実現されています。

物理的な伝送路そのものの改良から、電子回路による高度な制御まで、そのアプローチは多岐にわたります。

信号を伝える部品の素材選びや構造設計、フィードバック制御を用いた能動的な補正、そして光通信特有の高度な技術などがその代表例です。

これらの技術は、温度変化や振動といった外部からの影響を抑え、信号の位相を常に一定に保つことを目的としています。

この章では、位相安定を実現するための具体的な技術について、以下の項目で詳しく見ていきましょう。

- ケーブル・導波管の工夫

- 制御系での位相安定化

- 光ファイバー通信での位相安定化

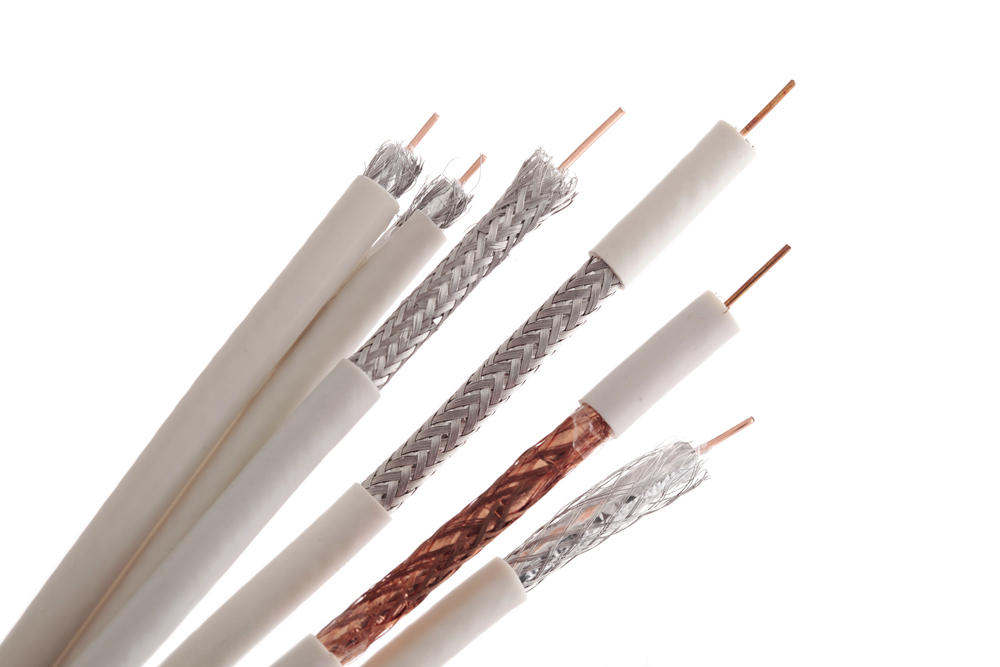

ケーブル・導波管の工夫

高周波信号を伝送する同軸ケーブルや導波管では、信号の位相を安定させるための物理的な工夫が不可欠です。これらの伝送路では、周囲の温度変化によって材料が膨張・収縮し、ケーブルの長さや内部構造がわずかに変化することで、伝送される信号の位相が大きく揺らいでしまうことがあります。

このような位相変動は、特に精密な測定や高信頼性が求められる通信システムにおいて、測定誤差や通信エラーの原因となり、システム全体の性能を著しく低下させる可能性があります。

この課題に対応するために開発されたのが、「位相安定ケーブル」です。これらのケーブルでは、以下のような技術的工夫が施されています。

- 材料選定:温度変化による誘電率(電気の伝わりやすさ)の変化を抑えるため、特殊な絶縁体材料(例:フッ素系樹脂、多孔質PTFEなど)が使用されます。

- 構造設計:絶縁体に微細な空気を含ませることで、温度による電気特性の変化を緩和し、位相の安定性を高めます。

- 熱膨張の補償:導体と絶縁体の膨張率を相殺するような構造により、ケーブル全体の電気長の変化を最小限に抑えます。

これらの工夫により、外部環境が変化しても信号の位相が安定し、高精度な信号伝送が可能になります。実際に、レーダー、衛星通信、加速器制御、医療機器などの分野で広く活用されており、温度変化に強い伝送路設計は、今後の高周波技術においてますます重要な要素となるでしょう。

制御系での位相安定化

電子回路を用いて能動的に位相を安定させる技術として、最も代表的なものがPLL(Phase-Locked Loop)回路です。

PLLは日本語で「位相同期回路」と訳され、その名の通り、ある信号の位相を基準となる別の信号の位相に完全に同期(ロック)させるための電子回路です。

PLLは以下の構成要素から成り立っています。

- 位相比較器(PFD):基準信号と出力信号の位相差を検出

- ループフィルタ:位相誤差を滑らかにし、制御電圧に変換

- 電圧制御発振器(VCO):制御電圧に応じて発振周波数を調整

- フィードバックループ:出力信号を再び比較器に戻し、同期を維持

この一連の動作を高速で繰り返すことにより、出力信号の位相は常に基準信号に一致し、高い安定性が保たれます。

光ファイバー通信での位相安定化

光ファイバー通信は、長距離かつ大容量の情報を高速で伝送する現代の通信インフラの中核を担っています。特に、コヒーレント光通信方式は光の振幅・位相・偏波を情報に用います。この技術ではレーザーやファイバーの位相安定性が非常に重要です。

光ファイバーは非常に細いガラス繊維で構成されており、温度変化や物理的な振動によって長さが微妙に変化します。このわずかな変化が、光信号の伝搬時間や位相に影響を与え、通信誤差の原因となります。

この課題に対応するため、以下のような技術が用いられています。

分散補償ファイバー(DCF)

分散補償ファイバー(DCF)は、群速度分散に起因する信号の広がり・歪み・位相の歪みを逆方向に補正します。おもに「パルスの広がり」が問題となる高速通信で利用されますが、「伝送に伴う総合的な信号波形の時間的・位相的な歪みの補償」となります。

直接的に「環境変動による光ファイバーの絶対位相の揺らぎ」を補正するものではありませんが、伝送路による波形・位相の総合歪みを物理的に抑制する効果があります。

デジタル信号処理(DSP)による補正

受信側では、光信号を電気信号に変換した後、DSP技術を用いて伝送路で生じた位相の揺らぎを計算によって補正します。DSPは、位相雑音の除去、分散補償、偏波モード分散の補正など、多くの処理をリアルタイムで行います。

位相安定と位相余裕の違い

「位相安定」と「位相余裕」は、どちらも「位相」という言葉が入っているため混同されやすいですが、その意味するところは全く異なります。

位相安定が信号そのものの時間的な安定性を示すのに対し、位相余裕はフィードバック制御システムがどれだけ安定して動作できるかを示す指標です。

信号の品質に関わるのが位相安定、システムの安定性に関わるのが位相余裕と大別できます。

この2つの概念は、使われる技術分野や目的が異なるため、正しく区別して理解することが重要です。

位相余裕とは

位相余裕(Phase Margin)とは、アンプや電源回路などのフィードバック制御システムの安定性を評価するための重要な指標です。

フィードバック制御システムは、出力を入力側に戻して制御することで性能を高めますが、設計を誤ると出力が振動し続ける「発振」という不安定な状態に陥ることがあります。

位相余裕は、この発振が起こるまでに、システムの位相がどれだけ「余裕」を持っているかを示す角度で表されます。

具体的には、システムの周波数特性を評価する際に、ループゲイン(入力に戻される信号の増幅度)が1倍(0dB)になる周波数点に注目します。

この180度という値は、負帰還が正帰還に転じて発振が起こる臨界点を意味します。そのため、位相余裕が大きいほど、システムは外乱や設計誤差に対して安定性を保ちやすくなります。

一般的には、45〜60度程度の位相余裕があれば、十分な安定性が確保されているとされます。一方で位相余裕が小さいと、わずかな変動でも発振しやすくなるため、安定した制御システムを設計するうえで、十分な位相余裕を確保することが不可欠です。

位相安定と位相余裕の比較

位相安定と位相余裕は、対象・目的・使用分野が根本的に異なります。

位相安定は、信号そのものが持つ位相の時間的なふらつきや変動の少なさ、つまり「信号品質」を表す指標です。

これは通信、計測、放送など、信号を正確に扱うあらゆる分野で重要視されます。

一方、位相余裕はフィードバック制御システムが発振せずに安定して動作するための「システムの安定性」を示す指標であり、主に制御工学の分野で用いられる専門用語です。

測定手法・評価方法も異なり、位相安定は一般に時間波形やスペクトル解析(ノイズ分布等)で評価される一方、位相余裕は周波数応答(ボード線図)を解析して評価されます。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 項目 | 位相安定 | 位相余裕 |

| 対象 | 信号そのもの | フィードバック制御システム |

| 目的 | 信号品質の維持・向上 | システムの安定動作の確保 |

| 指標 | 位相の時間的な変動量(雑音) | 発振に対する安定度の余裕(角度) |

| 主な分野 | 通信、計測、放送、高周波回路 | 制御工学、電源回路、アンプ回路 |

このように、位相安定は「信号の質」、位相余裕は「システムの安定度」を示す指標であり、それぞれ異なる技術的背景と目的を持っています。用途に応じて正しく使い分けることが、設計や評価の精度を高める鍵となります。

位相安定を向上させる方法

システムの性能を最大限に引き出すためには、位相安定をいかに向上させるかが鍵となります。

そのためのアプローチは、製品開発の初期段階である「設計段階」での対策と、実際にシステムを運用する「運用段階」での対策の2つに大別できます。

設計段階では、将来起こりうる問題を未然に防ぐための根本的な対策が中心となり、運用段階では、日々の環境変化に対応し、安定した状態を維持するための管理が重要になります。

これらの対策を適切に組み合わせることで、高い位相安定性を実現し、維持することが可能となります。

この章では、位相安定性を高めるための具体的な方法について、以下の2つの視点から解説します。

- 設計段階での対策

- 運用段階での対策

設計段階での対策

位相安定性を確保するためには、システム開発の初期段階である設計における対策が最も重要です。

運用段階での調整には限界があるため、根本的な原因となりうる要素を設計時点で徹底的に排除しておく必要があります。

具体的に、以下のような対策が有効です。

温度特性の安定した部品の選定

温度変化は位相変動の主要因であるため、TCXOや低温度係数の水晶発振器など、温度依存性の少ない部品を選ぶことが基本です。

耐振設計の筐体構造

振動による物理的変化はケーブル長や部品配置に影響し、位相を乱すため、筐体の剛性や防振構造を工夫することが重要です。

ノイズ対策(EMC設計)

外部電磁波や内部ノイズ(クロストークなど)を抑えるため、回路基板のパターン設計、グラウンドプレーンの配置、シールドの強化が求められます。

基板材料の選定

誘電率の温度依存性が小さい材料(PTFE系、セラミック系など)を使用することで、位相変動を抑制できます。

トレース長の均一化

高速信号ラインでは、配線長のばらつきが位相差を生むため、マッチング設計が重要です。

PLL回路の導入

位相を能動的に補正するPLL(Phase-Locked Loop)を組み込むことで、環境変化に強い安定性を確保できます。

運用段階での対策

優れた設計のシステムであっても、その性能を長期的に維持するためには、運用段階での適切な管理が必要です。

運用環境は常に変化する可能性があるため、日々のメンテナンスや環境整備を通じて位相の安定を保つ努力が求められます。

具体的に、以下のような対策が有効です。

温度管理(空調)

システム設置環境の温度を一定に保つことで、温度変化による位相変動を抑えられます。

定期的なキャリブレーション(校正)

測定基準のずれを防ぐため、定期的な校正を行い、基準信号の精度を維持します。

防振対策

振動源(モーター、ポンプなど)からの影響を避けるため、防振台の設置や物理的隔離が有効です。

電源品質の管理

電源ノイズやリップルが位相に影響するため、LDOやノイズフィルタを用いた高品質な電源供給が重要です。

環境モニタリング

温度・湿度・振動などの環境パラメータを常時監視し、ログを取得することで、予防保守や原因分析が可能になります。

ソフトウェアによる補正技術

DSPなどを用いて、リアルタイムで位相の揺らぎを検出・補正する技術が進化しており、長期安定性の向上に貢献しています。

まとめ

位相安定は現代の高度な電子システムにおいて、システム性能を決定する極めて重要な技術要素です。

本記事で解説したように、位相とは周期的現象における特定の位置を示す概念であり、通信システム、制御システム、測定機器など様々な分野でその安定性が求められています。

位相安定は、目には見えにくい概念ですが、高周波回路から光通信、精密制御に至るまで、現代の高度な技術を根底で支える「縁の下の力持ち」です。

その位相安定を実現する技術は多岐にわたります。ケーブル・導波管の物理的工夫から、制御理論に基づく電子的補正、光ファイバー通信での先進的な信号処理技術まで、ハードウェアとソフトウェアの両面からのアプローチが必要です。

これらの対策を総合的に実施することで、長期間にわたって高い性能を維持するシステムを構築できます。

今後の技術発展においても、5G・6G通信、量子通信、高精度測定システムなど、より高度な位相安定性が要求される分野が拡大していくと予想されます。基礎的な原理の理解と最新技術動向への継続的な学習により、この重要な技術分野での専門性を深めていくことが大切です。

この記事で得た知識が、今後の研究開発やトラブルシューティングの一助となれば幸いです。

お問合せ

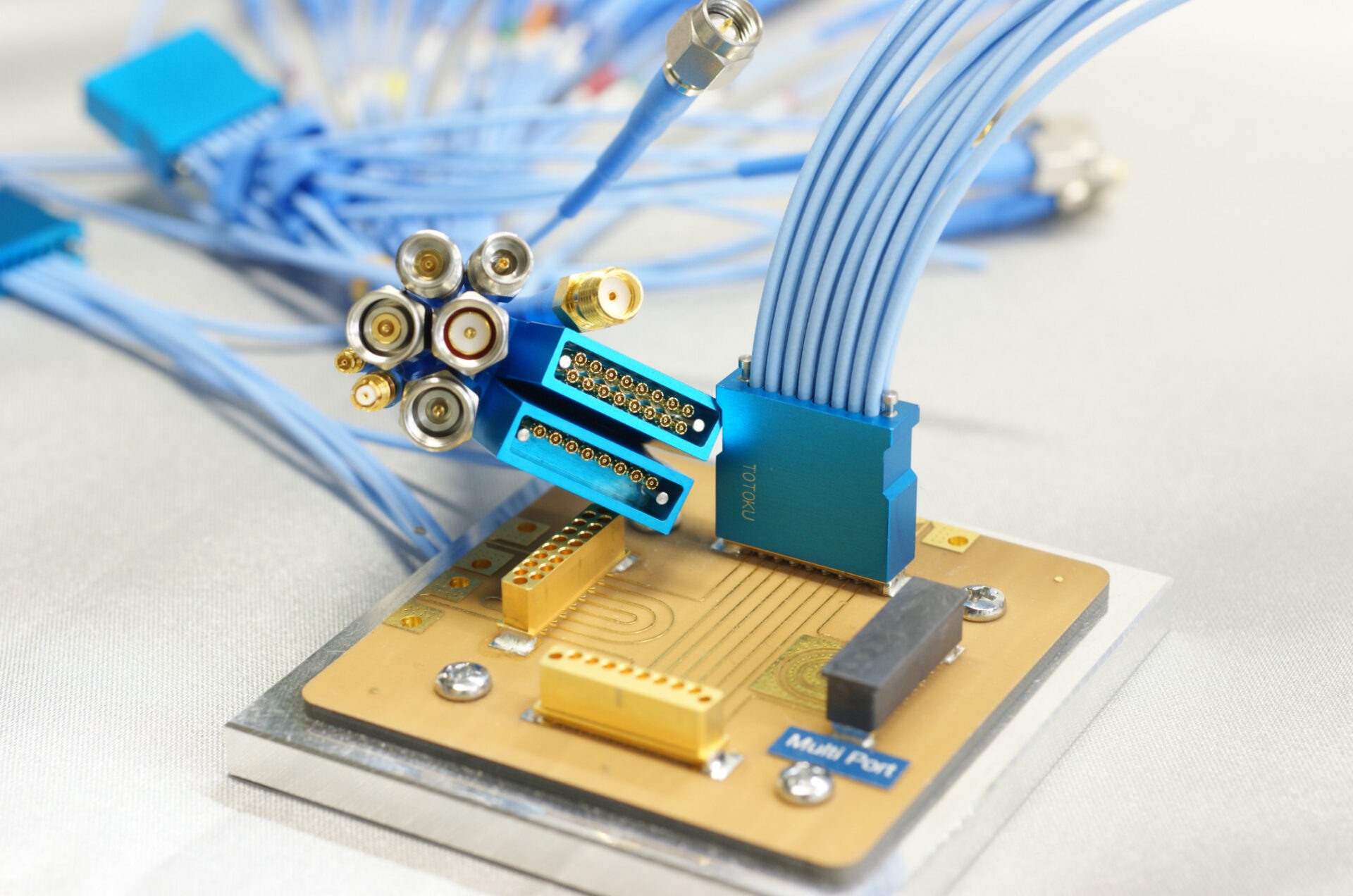

マイクロウェーブ用フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ

-

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 標準仕様

DC~145GHzまでのマイクロウェーブ帯域で使用可能な同軸ケーブルアセンブリです。※ TCF107、TCF119アセンブリは高柔軟アーマー補強タイプが標準仕様です。

Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 高柔軟アーマー仕様

耐側圧性能を高めながらも非常に柔軟な、高周波広帯域伝送(DC~145GHz)に対応した同軸ケーブルアセンブリです。Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリ狭ピッチ多極同軸コネクションシステム

プリント基板コネクタ及びケーブルコネクタにより、DC~67GHzまでの複数の同軸線を一括で接続できる多極同軸コネクタです。Wavemolle