公開日:(最終更新日:)

同軸ケーブルの比較ガイド|用途に合わせた最適な選び方を紹介

同軸ケーブルは、テレビ、インターネット、アンテナなど、さまざまな用途で利用される重要なケーブルです。しかし、いざ購入しようと思っても、種類が多く、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

本記事では、同軸ケーブルの選び方のポイントを詳しく解説します。

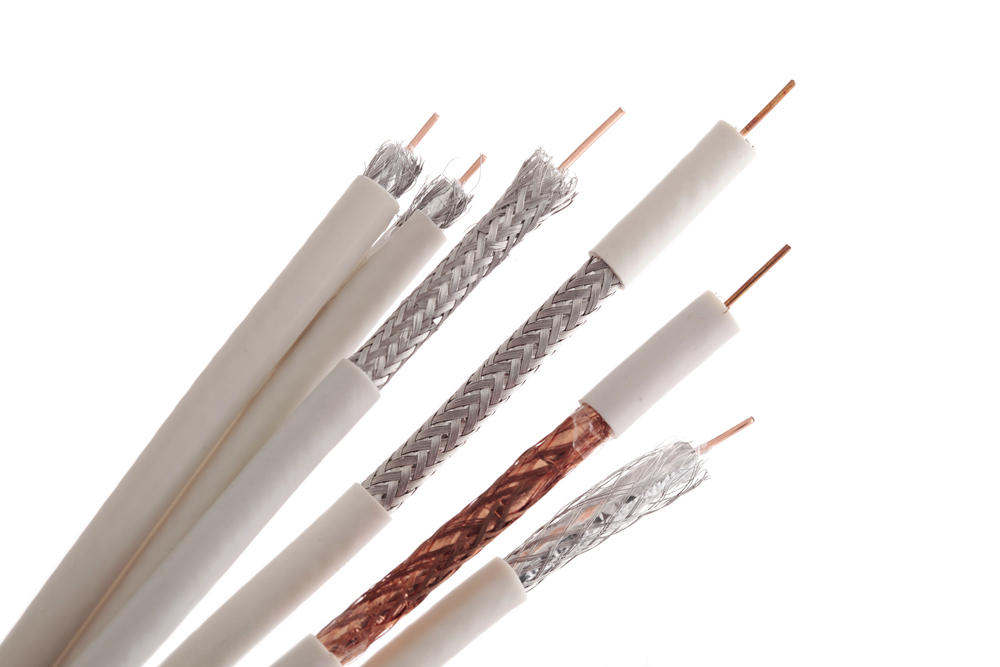

同軸ケーブルとは

同軸ケーブルは、高周波信号を安定的に伝送できるように設計されたケーブルです。

中心導体の周囲を絶縁体で覆い、その外側を金属の外部導体(シールド)で保護することで、外部からのノイズを低減しながら映像や通信をスムーズにやりとりできます。

テレビ放送、インターネット回線、無線通信など幅広い分野で使われており、構造によって「50Ω」「75Ω」などの特性インピーダンスを持つことが大きな特徴です。

さらに、シールドの方式やケーブルの太さによって減衰量や耐久性が異なるため、用途や設置環境に合わせて最適なものを選ぶ必要があります。

同軸ケーブルは外部導体による電磁的な遮蔽効果が高く、信号を安定して伝えるための手段として多用されています。

高周波数帯の通信や高画質な映像を扱う現代において、同軸ケーブルは私たちの身近な機器を支える重要な存在です。屋内配線から屋外でのアンテナ接続まで幅広く活躍し、適切に選ぶことでノイズや損失を抑え、最大限の性能を引き出すことができます。

同軸ケーブルの種類

同軸ケーブルは、設計規格として主にJIS規格(日本工業規格)とMIL規格(米軍規格)の2つに大別されるケースが多いです。

日本国内で広く使われるJIS規格品の品番には「3C-2V」「5C-FB」などの表記がよく見られ、海外を中心に浸透している代表的なMIL規格品には「RG-58」「RG-59」などがあります。

どちらの規格に基づいているケーブルでも、基本構造は「中心導体+絶縁体+外部導体(シールド)+外被」という点で共通しています。しかし、外径や周波数特性、シールドの層数など細かい部分で差があるため、実際に選ぶ際には用途と規格の関係を理解しておくと役立ちます。

太さ(外径)が変われば信号減衰の度合いも変わってくるため、同軸ケーブルを選ぶ際は「何m程度の長さが必要か」を先に見極めておくことも大切です。

取り回しのしやすさや設置環境に応じて、「屋内向けか屋外向けか」「防水処理はどうなっているか」といった観点も含め、いくつかの候補を比較検討する必要があります。

コネクタ形状も、BNCコネクタ、F型コネクタ、N型コネクタなど用途によって多岐にわたります。

こうした多様性があるからこそ、あらかじめ目的と設置環境を明確にした上で選ぶことが、スムーズなケーブル選びにつながります。

同軸ケーブルの選び方

同軸ケーブルを選ぶ際、押さえておくべきポイントは以下の5つです。

- ケーブルの太さと長さ

- 信号の周波数

- コネクタの種類

- 特性インピーダンス

- 用途別の選び方

これらを総合的に検討して、目的や環境に合った同軸ケーブルを選んでみてください。

それぞれの項目について詳しく解説します。

ケーブルの太さと長さ

ケーブルの外径が太いほど、信号の減衰は少なくなる傾向があります。

一方、細いケーブルは取り回しやすいですが長い距離になると損失が大きく、信号レベルが低下しやすいです。この観点が重要なのは、不要な減衰を防ぎながらも、物理的に配線がしやすいケーブルを選ぶ必要があるからです。

下記のように、一般的には3C・4C・5Cなどの表記が使われ、数字が大きいほど外径が太くなります。

| ケーブルの太さ | 直径 | 適切なケーブルの長さ | 推奨用途 |

| 3C | 約5.4mm | 3m以下 | テレビの周辺機器として短い接続 |

| 4C | 約6mm | 10m以下 | 室内配線用として一般的 |

| 5C | 約7.7mm | 10~20m | 屋外配線用や長距離伝送 |

| 7C | 約10.2mm | 20~50m | 建物全体で共有する配線 |

例えば、テレビとレコーダーを数mだけ接続したいなら3Cや4Cで十分な場合が多いです。しかし、屋外アンテナと宅内機器の接続で10m以上引き回すなら、5Cや7Cなど、太めで減衰が少ないタイプを使うと映像の乱れを防ぎやすくなります。

また、十分なシールドを施した製品を選ぶと、外部ノイズの影響が抑えられやすいです。屋外では防水・耐候性も重要視し、雨や紫外線による劣化を防ぐケーブルを使うと長持ちします。

設置場所が狭く曲がりくねっている場合は、太いケーブルだと配線しづらいかもしれません。このように、自宅やビル内の空間条件、配線距離、周波数帯域を総合的に考え、適切な太さ・長さを選びましょう。

取り回しと信号劣化を天秤にかけて、最適なバランスを見つけるのがコツです。

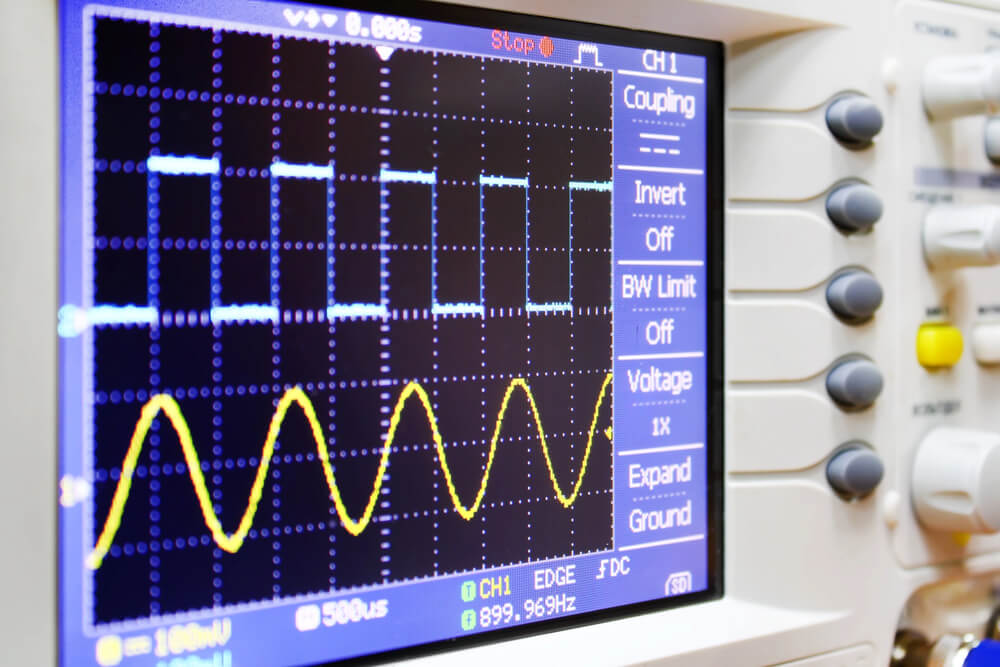

信号の周波数

取り扱う信号の周波数によって、必要となるケーブルの特性が変わります。

テレビ放送で扱われる周波数帯は数百MHzから衛星放送の数GHzに及び、4K8K放送ではさらに高周波域に達します。

一方、無線通信や携帯基地局では1GHz以上の高い周波数帯が一般的です。周波数帯が高いほど減衰や反射の影響が大きくなるため、シールドの精度や導体の品質がより厳しく求められます。

電波は高周波になるほど、ケーブル内部を通る際の損失が大きくなる傾向があります。高周波を扱うとき、ケーブルの導体や絶縁体の質が低いと、伝送効率が落ちてしまうので注意が必要です。

また、高周波ほどノイズの干渉を受けやすくなるため、シールドの層数や材質が性能を左右します。例えば、4K8K放送を十分に楽しみたいなら、4K8K対応をうたうケーブルを選んだほうが安全です。これらの製品では、より高い周波数帯に合わせてシールドを強化している場合が多いです。

無線LANのように屋内利用でも周波数が2.4GHzや5GHzに及ぶことがあります。そうした環境では、5GHz帯をしっかりと伝送できる設計かどうかもチェックしておくと安心です。

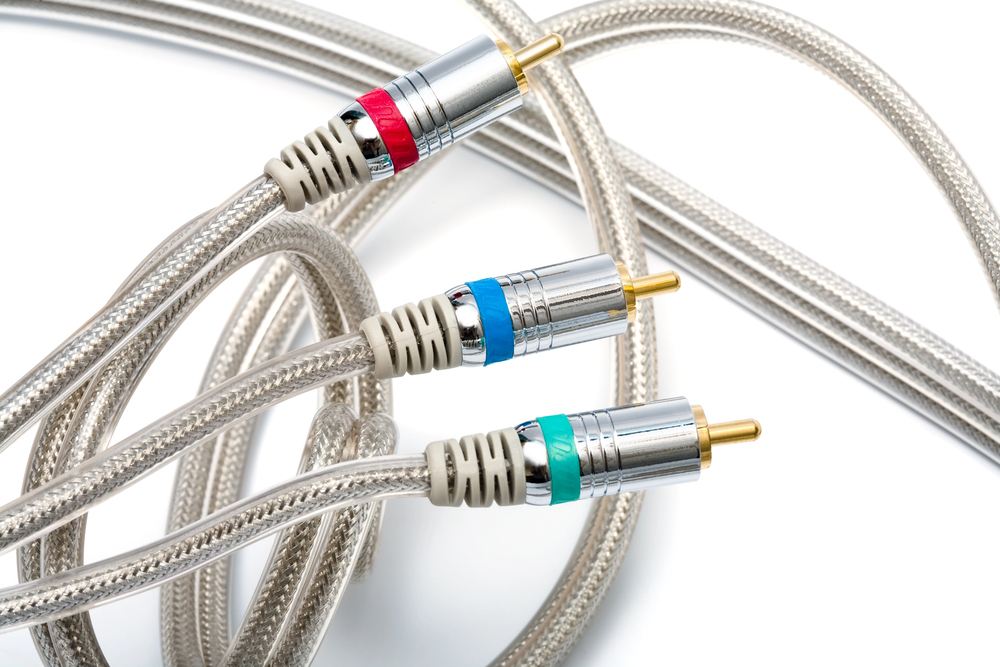

コネクタの種類

同軸ケーブルの端部に取り付けるコネクタにはさまざまな形状があります。代表的なものを挙げると、F型、BNC型、N型、SMA型などがよく見られます。

形状の異なるコネクタ同士を直接つなぐことはできないため、機器の端子に合ったコネクタを使うことが必要です。コネクタの種類と特徴のまとめは以下のとおりです。

| コネクタ種類 | 特徴 |

| F型コネクタ | テレビのアンテナ端子に多く用いられる方式 ネジ式やスライド式があり、比較的扱いやすいが、屋外で使う場合は防水やサビへの対策が必要 |

| BNCコネクタ | 放送機器や測定器で広く使われる方式 バヨネット機構により、数十度回転させるだけで装着できるため、着脱が頻繁な環境に適している |

| N型コネクタ | 無線通信機器や基地局などで使われることが多い、大型で堅牢なのが特徴 ネジ込み式のため屋外での耐久性が高く、高周波領域にも対応しやすい |

| SMAコネクタ | 小型で高周波向けに特化したタイプ 無線LANルーターや携帯基地局などのアンテナに使われ、ネジ込み式で安定した接続が得られる。 |

機械的にも電気的にも適合したコネクタを装着することが、同軸ケーブル本来の性能を引き出すための要となります。

特性インピーダンス

同軸ケーブルには「50Ω」や「75Ω」といった特性インピーダンスが設定されています。

JIS規格のケーブルでは、地上波・BS/CS放送向けに75Ω品が豊富に用意されており、MIL規格品では無線通信向けの50Ωケーブルが数多く存在します。どちらを選ぶかは、接続する機器側の仕様を確認し、インピーダンスを一致させることが不可欠です。

これは交流回路で電流が流れにくさを示す値で、信号の伝送効率や反射の有無を左右します。50Ωと75Ωの特徴は以下のとおりです。

| 50Ω | 無線通信や業務用の通信機器、無線LAN、携帯基地局などで主に使用される 高周波帯の通信でも効率よく伝送できるよう設計されており、計測機器の標準インピーダンスでもある |

| 75Ω | テレビ放送、ビデオ信号、ケーブルテレビ回線など映像関連で使用されることが多い 映像伝送に適した設計がなされており、BS/CSや4K8Kなど幅広い放送方式で広く普及している |

接続する機器側もこれらのインピーダンスに合わせて設計されているため、適切なケーブルを選ぶことで信号の反射や電力損失を低減できます。

もし間違ったインピーダンスを接続すると、映像が乱れたり通信速度が極端に低下したりする原因になりかねません。良好な信号伝送を実現する第一歩として、インピーダンスの確認を忘れないようにしましょう。

用途別の選び方

同軸ケーブルは使用目的に応じて最適な仕様が変わるため、最初に「どのような機器を、どのくらいの距離でつなぐのか」を明確にしておく必要があります。

ここでは代表的な用途と選ぶときのポイントをいくつか紹介します。

テレビ放送

- インピーダンス:75Ωを選ぶのが基本

- 放送形態:地上波、BS/CS、4K8Kなど、高周波数帯に対応しているかをチェックする

- ケーブルの太さと長さ:屋外アンテナ~宅内まで長い距離を配線する場合は、5C以上の太めのケーブルが安心

- コネクタ:一般的にはF型コネクタが多い。防水処理されたものを屋外用に使うとよい

- 設置場所:外壁や屋根の上を配線する場合、耐候性とノイズ対策を重視したケーブルを選ぶ

インターネット(ケーブルテレビ回線)

- 提供事業者との整合:ケーブルテレビ会社が指定するケーブル規格がある場合、その仕様に従う

- 周波数帯:下りおよび上りで異なる周波数を使うことが多いので、広帯域対応ケーブルを選ぶと安心

- コネクタ形状:事業者やモデムの端子を確認して、F型やほかの特殊コネクタに合わせる

- 屋外配線:光ファイバーと同軸ケーブルを併用するケースもあり、防水性・耐候性を重視しながら長さを決定する

無線機器・アンテナ

- インピーダンス:50Ωを選択するのが原則

- 周波数:VHF帯、UHF帯、さらに高い周波数帯によってケーブルの損失は変わる。シールド性能や導体の質を重視する

- コネクタの種類:機器の端子に合わせて、BNC型、N型、SMA型などから選ぶ

- 屋外に設置する無線機器ならN型のように堅牢なものが望ましい

屋外で利用する場合

- 防水性能:雨や結露によるショートを防ぐため、防水機能のあるコネクタや防水用テープを使う

- 耐紫外線性能:長時間日光に当たるとケーブルの外皮が劣化しやすいので、耐UV素材を検討する

- 取り回し:建物の形状に応じてケーブルを這わせる際、太いケーブルだと曲げ半径が大きくなる

こうした要素を考慮に入れることで、自分が求める用途に合った同軸ケーブルを絞り込みやすくなります。

最終的な選定では、「インピーダンス」「周波数対応」「シールド性能」「長さ」といった基本的なスペックを比較するのがポイントです。

同軸ケーブルを選ぶときの注意点

いくらケーブルを正しく選んでも、配線方法や保管状況に問題があると本来の性能を引き出せません。

注意しておきたいポイントを5つ紹介します。

・結線部の処理

コネクタの取り付けが甘いと、信号漏れや接触抵抗の増加でトラブルが起きやすいです。

工具を使った圧着方式なら安定しやすいですが、慣れていないと失敗する可能性があるため慎重に行う必要があります。

・アース(接地)の重要性

高周波を扱うシステムでは、シールドを適切にアースするとノイズが流れにくくなります。

屋外アンテナから雷サージが入る可能性を考慮し、避雷器と組み合わせる場合もあります。

・延長の回数を減らす

ケーブルをつなぎ合わせるほど、コネクタ部分で損失やノイズが発生しやすいです。

可能であれば、必要な長さを一括で購入したほうがよいでしょう。

・曲げ半径

ケーブルを無理に曲げたり折り曲げたりすると、内部構造が変形して特性が落ちやすくなります。製品ごとに推奨される曲げ半径があるので、それを下回らないよう配線しましょう。

・保管環境

余ったケーブルを保管する際は、直射日光や湿気を極力避けるようにしてください。外皮が傷むと内部に水分が入り、ノイズや断線を引き起こすことがあります。

まとめ

同軸ケーブルは、テレビの映像からインターネット、無線通信まで、あらゆる高周波信号を安定して伝送するための重要な役割を担っています。

同軸ケーブルを選ぶ際には、以下のポイントを総合的に検討することが重要です。

- 用途:テレビ放送か、無線通信か、インターネットか

- 太さ・長さ:減衰量や取り回しやすさに関わる

- インピーダンス:50Ωか75Ωかを機器仕様に合わせる

- 周波数帯:高周波になればなるほどシールド性能が求められる

- コネクタの種類:F型、BNC、N型、SMAなど機器端子に適合するか

適切な同軸ケーブルを選ぶことで、安定した信号伝送を実現し、快適なテレビ視聴やインターネット環境を構築できます。本記事で解説したポイントを踏まえ、用途に合った同軸ケーブルを選んでみてください。

お問合せ

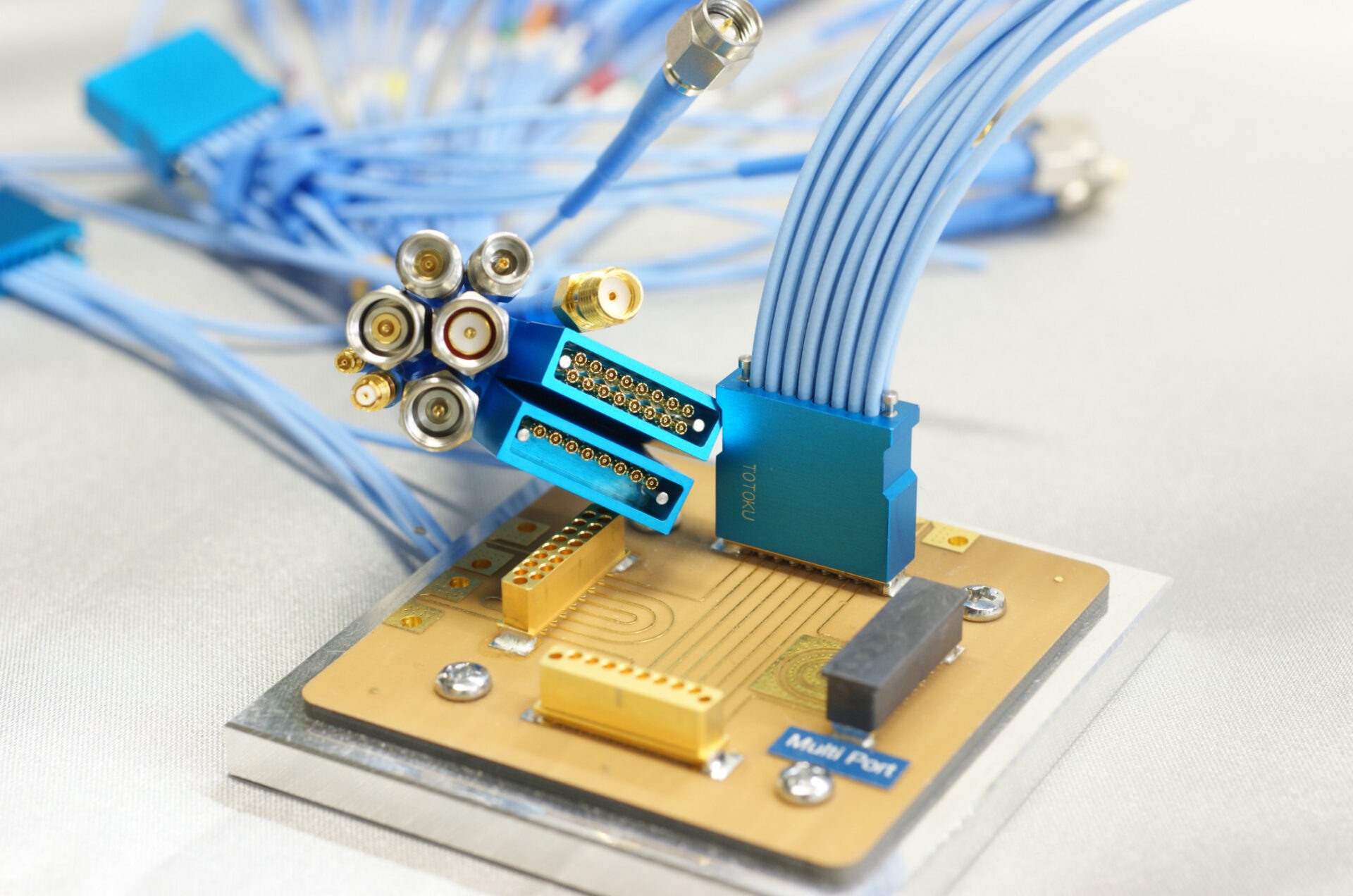

マイクロウェーブ用フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ

-

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 標準仕様

DC~145GHzまでのマイクロウェーブ帯域で使用可能な同軸ケーブルアセンブリです。※ TCF107、TCF119アセンブリは高柔軟アーマー補強タイプが標準仕様です。

Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ 高柔軟アーマー仕様

耐側圧性能を高めながらも非常に柔軟な、高周波広帯域伝送(DC~145GHz)に対応した同軸ケーブルアセンブリです。Wavemolle -

高周波ケーブルアセンブリ

高周波ケーブルアセンブリ狭ピッチ多極同軸コネクションシステム

プリント基板コネクタ及びケーブルコネクタにより、DC~67GHzまでの複数の同軸線を一括で接続できる多極同軸コネクタです。Wavemolle